La solitudine, nel suo senso negativo, è diventata uno dei sentimenti predominanti nell’epoca in cui viviamo. Un problema diffuso soprattutto nelle grandi metropoli occidentali, a cui prodotti e servizi hanno cercato di dare risposte e trarre profitti. Dagli speed date degli anni 2000 fino all’invenzione dei social network e della comunicazione virtuale, l’uomo cerca sempre il contatto e il confronto con i suoi simili in una società che si sta muovendo nella direzione opposta. Capire la solitudine è uno dei passi fondamentali per lo sviluppo della propria crescita interiore.

Quando qualcuno resta da solo può sentirsi a disagio. Si sente bene solo se è in compagnia, se resta da solo se ne vergogna. Prima o poi tutti si trovano ad affrontare questo problema. Riguarda milioni di persone perché quasi tutti veniamo educati in un certo modo. La solitudine raramente viene incoraggiata dai genitori, dagli insegnanti o da qualsiasi altro contesto sociale che frequentiamo da bambini. Un bambino solitario è sempre considerato un poco strano, un bambino che ha dei problemi, magari qualche forma embrionale di disturbo psichico. Sono idee che hanno origini molto lontane e che hanno condizionato intere generazioni.

Più l’individuo si sente evitato dagli altri più cresce la sua ansia di stabilire un contatto di qualsiasi tipo. Allo stesso tempo però incomincia ad evitare qualsiasi relazione per il timore di essere rifiutato. Un meccanismo di autodifesa per tutelare la propria autostima e per placare il nervosismo che l’isolamento provoca.

La solitudine è una percezione soggettiva

In questo modo ognuno si allontana sempre di più dal proprio essere. La presenza dell’altro ti mantiene in tensione, ancorato alla realtà. Ma se ti rilassi da solo con te stesso stai andando contro quello che la società ti ha inculcato, verso un territorio sconosciuto. L’individuo solitario è visto come un potenziale pericolo: può essere completamente se stesso. Nessuno può darti gli ordini, nessuno può criticarti o dirti cosa devi o non devi fare. Si diventa non la persona che la gente vuole, ma qualcos’altro.

Gli scienziati non hanno riscontrato problemi in molte persone che passano la maggior parte del tempo da soli. Al contrario ci sono persone che vivono molte relazioni sociali ma dentro di loro hanno un sentimento profondo di solitudine negativa, di isolamento. Come mai?

La sensazione negativa di isolamento nasce da una percezione soggettiva delle persone. La qualità delle loro relazioni, le frustrazioni collegate ad esse, i comportamenti conflittuali, le incomprensioni, ti fanno sentire solo anche quando sei apparentemente in ottima compagnia. Il cervello peggiora la sua attività a causa delle ansie e delle percezioni negative e sprofonda in uno stato di stress continuo da cui risulta poi difficile uscire.

In alcuni casi l’opzione migliore è scegliere di passare il tempo con le persone giuste. Perché per allontanare quella fastidiosa, a volte insopportabile sensazione di isolamento non si può continuamente provare a comunicare quando di fronte a noi c’è solo un muro. Perché il messaggio arrivi a destinazione è necessario che trasmettitore e ricevente siano sintonizzati sulla stessa frequenza.

Ma nella maggior parte dei casi il problema può essere risolto con minore fatica, senza neanche spostarsi dal luogo in cui ci si trova o cambiare le persone con cui condividiamo il nostro tempo. Il cambiamento può avvenire solo dentro di noi, cambiando le idee e le credenze che abbiamo nei confronti della solitudine.

La solitudine come condizionamento sociale

Nel cervello esistono settecento centri. Tutte le tue azioni vengono decise in quei centri. Alcuni psicologi sono riusciti a capire dopo lavori e tentativi durati intere vite, quali sono le attività che ognuna di queste zone del cervello controllano. Emozioni e sentimenti negativi: rabbia, aggressività, depressione; o emozioni positive come amore, compassione, solidarietà. Inserendo degli elettrodi in parti specifiche del cervello di un animale hanno scoperto che era possibile controllare totalmente le sue azioni.

Impiantando un elettrodo nel cervello di un toro era possibile comandare le azioni e le reazione dell’animale a distanza, con un telecomando. Il toro non aggrediva più le persone intorno a lui. Se il comando che gli veniva inviato era quello di rimanere immobile, rimaneva perfettamente immobile. Proprio come un pupazzo radiocomandato.

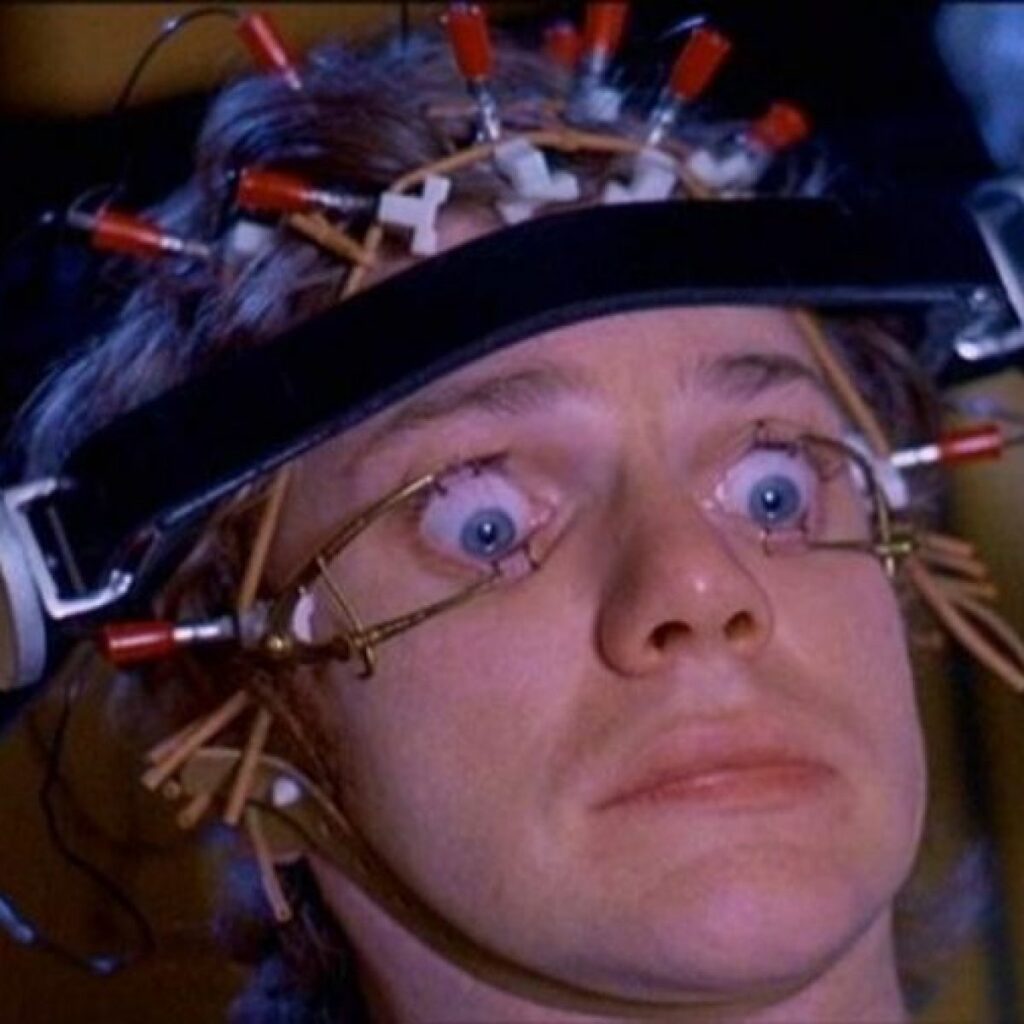

E’ proprio quello che accadeva ad Alex di Arancia Meccanica, del grande regista Stanley Kubrick. Alla dimostrazione finale della cura Ludovico il suo cervello era stato talmente condizionato e manipolato che egli era totalmente incapace di reagire con la violenza. Era diventato indifeso a qualunque sopruso nei suoi confronti a causa di una nausea insopportabile che paralizzava ogni suo tentativo di reazione violenta. Il criminale Alex era diventato totalmente controllabile senza alcuno sforzo, come premere il pulsante di un telecomando.

I condizionamenti sociali della mente funzionano esattamente allo stesso modo. Sono idee che ci sono arrivate dall’esterno ma che non ci appartengono veramente. Sono idee, pensieri, credenze che possono essere completamente rovesciate.

Nessuno ti ha messo nel cervello un elettrodo ma il condizionamento sociale funziona nello stesso modo. Liberando la mente dalle credenze di cosa è giusto e cosa e sbagliato, riappropriandosi della propria individualità, la percezione della solitudine può cambiare da negativa a positiva.

La solitudine come isolamento

Il termine esatto quindi non è solitudine ma isolamento. La solitudine spesso ha un’accezione positiva: viene ricercata e vissuta come momento creativo ed appagante. Esistono milioni di persone che possiamo definire solitari, a cui non piace stare troppo in mezzo alla gente e preferiscono coltivare il loro mondo interiore.

La solitudine negativa, l’isolamento, è causata dalla totale mancanza di autenticità nel rapporto con gli altri. Gli incontri e le relazioni non mancano ma le percepiamo artificiali, superficiali. non ci rispecchiano affatto, e ci sentiamo incompresi. Nella maggior parte dei casi, però, la causa è nella persona stessa che prova questo sentimento. Cerca di auto-difendersi, si allontana volontariamente dagli altri per proteggersi, per evitare i pensieri negativi ed evitare situazioni di stress. Magari si comporta in maniera ostile, reagisce in modo esagerato e violento, entra facilmente in polemica, ma non se ne rende conto. Siamo noi stessi a creare la nostra solitudine, sia in modo positivo, che negativo.

La solitudine nelle varie stagioni della vita

Il nostro approccio con la solitudine cambia però radicalmente nel corso della vita. È un fenomeno raro tra i bambini e gli adolescenti, viene frequentata poco in gioventù, Comincia a diventare frequente in età adulta e cresce con il passare degli anni. La nostra attenzione si sposta dalle esperienze esteriori a quelle interiori. Prendiamo consapevolezza che le condizioni e le relazioni esterne non operano un vero cambiamento su noi stessi. Il viaggio esterno non è mai un vero viaggio senza un percorso nel mondo interiore.

Da questo punto di vista la solitudine e forse lo stato più desiderabile che ci possa essere. Il mondo interiore e non quello esteriore è il percorso che ci fa crescere veramente. Ma allo stesso tempo le relazioni ed i rapporti affettivi sono fondamentali per il nostro equilibrio psicologico e fisico.

Film da vedere sulla solitudine

L’angelo Sterminatore

Ne L’angelo sterminatore di Luis Bunuel, la solitudine negativa è la conseguenza inevitabile dell’appartenenza alla classe borghese. Sono gli stessi rituali, le stesse convinzioni, lo stesso stile di vita a far sentire i ricchi borghesi prigionieri nella villa, nonostante siano costretti a vivere per giorni ammassati tutti insieme in un salone. Sono più soli i protagonisti de L’angelo sterminatore che il mistico di Simon del deserto, dello stesso Bunuel. L’aspirante santo è comunque condannato alla solitudine dal rifiuto delle tentazioni del mondo, ma ha qualche possibilità di riscatto in più perchè non è radicato in nessuna “prigione” sociale. I ricchi borghesi invece non hanno via di uscita. Nonostante il cancello della via sia aperto e nessuno gli impedisca di uscire sono prigionieri senza via di scampo.

Ecco quindi che emerge quali possono essere le radici profonde della solitudine negativa, quel senso di isolamento dal mondo che ci raggiunge in certi momenti della vita. Può essere una causa esteriore o interiore. Nel primo caso dovremmo pianificare un cambiamento che spesso può sembrare spaventoso, o forse impossibile. Sarebbe il caso di dire che è ora di cambiare aria, che l’ambiente che frequentiamo, che la gente che frequentiamo non è più utile ai nostri bisogni. E’ necessario un cambiamento drastico che può significare andare alla ricerca di nuovi punti di riferimento, di relazioni che possono portarci un reale appagamento. Interazioni, scambi e sentimenti che possono rispecchiare veramente l’immagine che abbiamo di noi stessi.

Corona days

Nel film Corona days, di Fabio Del Greco, il protagonista rimane solo nella sua casa, separato dalla moglie a causa delle restrizioni del lockdown. Questa situazione provoca nella sua mente sensazioni crescenti di paura e angoscia correlate alla sua situazione di isolamento. Ha necessità di rielaborare il suo rapporto con gli altri, con il padre che non c’è più, con il suo essere temporaneamente isolato come individuo dal resto del mondo. Nel finale del film però trova la soluzione a questa condizione di solitudine forzata acquisendo una nuova consapevolezza del suo mondo interiore, una nuova percezione del tempo e dello spazio. Trova il modo di “espandere se stesso” al di là delle condizioni esterne che non dipendono dalla sua volontà.

Una soluzione consiste quindi nel non subire passivamente quello che ci viene imposto dall’esterno e che è il sentimento più diffuso e predominante, ma passare ad una modalità di azione e di cambiamento. Un cambiamento che trova la sua espressione più forte nel cambio della percezione che abbiamo della realtà. In questo film il cambio di percezione riguarda lo scardinamento di quelle che sono le idee convenzionali sul tempo: passato, presente e futuro si sommano in un presente più ampio, dove la solitudine negativa non trova terreno fertile.

L’ultima risata

Nel film L’ultima risata il celebre regista autore di innumerevoli capolavori Murnau racconta la condizione di estrema solitudine del protagonista, Jannings, un anziano signore che nasconde a tutti di essere stato declassato dal suo capo: da portiere in uniforme di un prestigioso hotel a guardiano dei bagni. E’ un viaggio interiore nelle angosce create dalla mente dell’uomo. Paure e vergogne provocate dai valori che il personaggio ha assorbito dal mondo in cui vive. Dalla sua famiglia, dai suoi vicini e dalla gente del suo quartiere. E’ un ego ferito che si trova in una situazione di profonda solitudine perché ha perso tutto quello che sembrava importante per lui. Ma è solo una sua allucinazione. O meglio, un’allucinazione costruita attraverso i valori e le credenze della gente che lo circonda.

In realtà nel comportamento di Jannings, che si rifugia nella menzogna e nell’alcol, c’è un atteggiamento profondamente sbagliato: aspettarsi dagli altri il peggio, la peggiore delle critiche. La risposta negativa degli altri diventa una nostra convinzione dopo una serie di esperienze negative che ci hanno condizionato nel tempo. Ma a volte bisogna concedere alle persone il beneficio del dubbio: magari non è quello che pensano veramente, anche loro sono state condizionate dalla società. Ma dentro di loro, in profondità, forse non la pensano veramente così.

C’è un’insalata tra di noi

Nell’interessante cortometraggio tedesco di Alice Von Gwinner intitolato C’è un’insalata tra di noi, la giovane regista ci racconta in maniera ironica e grottesca la solitudine e la distanza di un marito e una moglie, ormai lontanissimi a causa di un lungo tavolo da pranzo con un’insalata al centro. A separare l’uomo e la donna ci sono una serie di risentimenti ed esperienze negative che creano la distanza, resa in maniera efficacie attraverso la metafora dell’immagine.

Ma se cambiassero il loro modo di pensare? Se trasformassero la loro percezione negativa, l’incapacità di comunicare, e iniziassero a sentire quel grande spazio tra di loro come un vantaggio, un’opportunità in cui far crescere la loro relazione? Probabilmente, se ci poniamo in maniera diversa, la reazione della persona che abbiamo di fronte sarà diversa. Scoprendo il meglio di noi stessi scopriamo anche il meglio degli altri intorno a noi.